추워지는 날씨 촛불을 켜고, 두꺼운 양말을 신고, 테이블 램프의 따뜻한 빛이 흘러나오는 아늑한 공간이 그리워지는 계절입니다. 오늘 찾아 갈 덴마크 화가 Anna Ancher(1859-1935)의 작품이 안성맞춤이란 생각을 해봅니다.

실제로 '휘게 (hygge)'라고 불리는 가정적인 아늑함에 전념하는 덴마크 생활 방식이 있습니다. 19세기 덴마크 문서에 처음 등장했고 노르웨이에서 유래되어 감정과 마음의 상태를 나타내는데, 특힌 "위안"과 "기쁨"의 의미가 포함되어 있습니다.

일반적으로 친구나 가족과 함께 보내는 비공식적이거나 시간을 강조하지요. 보통 편안한 환경에서 맛있는 음식을 나누거나 대화를 나누며 즐거운 순간은 만드는 것이 Hygge의 핵심입니다. 특별한 계획 없이 소소한 기쁨을 축하하거나 깊은 주제를 논의할 기회를 제공하지요. 이 개념은 덴마크를 넘어 국제적으로 인지도가 높아지면서 여러 문화에 적용되고 있습니다. 사람들 간의 따뜻한 관계와 삶의 소소한 기쁨을 중시하는 문화적 개념으로 말입니다.

1870년경 점점 더 많은 스칸디나비아(덴마크, 핀란드,노르웨이, 스웨덴)의 화가들이 다각적인 예술 현장이 있는 현대 대도시인 파리를 방문했습니다. 그들은 레옹 보나드 (Leon Bonnat), 줄리앙 아카데미 (Academie Julian )또는 콜라로시 아카데미( Academie Colarossi)의 학교에 다녔습니다. 그들 중 일부는 장 레옹 제롬 Jean-Leon Gerome 의 지도를 받았습니다.

Leon Bonnat(1833-1922) 는 19세기 프랑스의 유명한 초상화 화가이자 교수입니다. 그는 스페인에서 Federici Madrazo에게 사사받고, 파리에서는 Leon Cogniet에게 공부하였습니다. 그의 초기 작품은 스페인 바로크 예술의 영향을 받은 종교화였으며, 1875년부터 시작된 초상화 연작이 그의 후반기 작업에서 가장 잘 알려져 있습니다.

그는 약 200개의 초상화를 그렸습니다. 이 작품들은 사진처럼 정확한 드래프트와 조화로운 색조로 유명합니다. 그는 Victor Hugo, Hippolyte Taine, Louis Pasteur와 같은 저명한 인물들을 주제로 한 초상화를 그렸습니다.

1888년, Bonnat 은 Ecole des Beaus-Arts의 교수로 임명되었으며, 1905년에 이 학교의 수장으로 취임하였습니다. 그는 Thomas Eakins, Gustave Caillebotte, Henri de Roulouse-Lautred 와 같은 많은 유명한 예술가들을 지도하였습니다. 그의 학습자들에게 표현의 자유와 실행을 강조하였으며, 특히 스페인 방식의 화법을 소개하여 프랑스 화가들에게 영향을 미쳤습니다. 그의 작품은 자연주의적 접근과 세부 묘사에 대한 과감함으로 인해 많은 예술가들, 특히 그 시대의 인상파 화가들과의 교류를 통해 영향을 주고 받았습니다.

Academie Julian은 1867년에 로돌프 쥴리안 ( Rodolphe Julian)에 의해 파리에서 설립된 사립 미술학교입니다. 이 학교는 예술 교육을 위한 중요한 대안 기관으로 자리 잡았으며, 특히 여성 학생을 비롯한 다양한 배경의 학생들을 대상으로 독립적인 교육을 제공하는 데 중점을 두었습니다. 이곳 학생들이 에콜 데 보즈 아츠( Ecole des Beaux-Arts)입학 시험을 준비하는 데 도움을 주며, 가장 인기 있는 예술 전시회인 파리 살롱에 참여할 수 있는 기회를 제공했습니다.

이 예술학교는 남녀 구분 없이 학생들을 모집하였고, 1880년부터는 여성도 살아 있는 남성 모델을 그릴 수 있는 수업에 참여할 수 있도록 허용되었습니다. 이러한 혁신은 당시에 많은 여성 예술가들에게 새로운 교육 기회를 제공하는 계기가 되었습니다.

모네(Monet), 마티스(Matisse)와 같은 여러 저명한 예술가들을 배출하였습니다. 이 학교의 학생들은 예술적 기교뿐만 아니라 그들으 삶을 위한 독특한 경험을 쌓을 수 있었으며, 다양한 국가의 학생들이 함께 수업을 듣는 기회를 가졌습니다.

여름이 오고 파리의 사립학교 수업이 중단되자 예술가들은 도시를 떠났습니다. 브르타뉴 해안은 특히 그림 그리기로 유명했지요. 1880년대에 퐁텐블로 숲 옆의 그레쉬르루앙(Grez sur loing)에는 스웨덴 예술가들의 화가마을이 있었습니다. '이케아'에 영감을 준 스웨덴의 화가 '칼 라르손(Carl Larsson)'이 머물렀던 마을로도 유명하지요.

https://www.youtube.com/watch?v=Ztr2MapXwIs

머지 않아 예술가들은 화가 마을에 대한 아이디어를 수칸디나비아로 가져갔습니다. 가장 유명한 북부의 화가마을은 덴마크의 스카겐에 있습니다. 많은 덴마크, 노르웨이, 스웨덴 화가들이 매년 여름 그곳으로 돌아와 오래된 친구들과 새로운 친구들과 함께 멋진 북극광 속에서 그림을 그렸던 것이죠.

조용히 문을 열고 당신의 푸른 방을 들어섭니다. 새로운 빛이 아른거리는 푸른 방입니다. 창문을 통해 떨어진 빛이 벽에 아른거리는 햇살의 아련함을 보여줍니다. 제목에서 알 수 있듯이, 푸른 방안의 햇살은 화가 아나 (Anna)의 딸 헬가 앙케르양이 할머니의 푸른 방에서 코바늘 뜨개질에 열중하고 있습니다. 아주 평범한 생활, 일상적인 주제에도 불구하고, 본질적으로 방안에 출렁이는 빛의 놀이를 보여주고 있습니다. 특별한 줄거리나 갈등 대신 창을 통해 아련하게 흐르는 빛, 푸른색 음영과 아늑한 평온함이 압도적으로 지배하고 있는 이 그림은 여성 화가 아나 앙케르(Anna Ancher, 1859-1935)의 가장 매혹적인 걸작 중 하나입니다.

Anna Ancher는 실내 조명과 색상의 여주인이었습니다. 그녀의 그림의 감성과 재능 있는 색채는 충만하고 친밀한 분위기를 만들어 냈습니다. 캔버스에서 그녀는 햇빛의 대비와 화분에 심은 식물의 실루엣과 벽과 바닥의 가로로 깃들인 빛을 푸른 방으로 빌려옵니다. 그녀의 색 구성표는 벽과 덮개의 대비되는 파란색과 커튼의 노란색을 기반으로 하며 창가에 앉아 있느 소녀의 파란색 작업복과 금발 머리에서 복제되는 효과를 나타내고 있다.

남편 마이클 앙커는 아내인 안나 앙커와 딸 헬가를 정원 배경 속에 묘사하여 친밀함과 자연의 아름다움을 구현하고 있습니다. 구성은 두 인물 간의 상호작용을 강조하며, 표정과 제스처를 통해 그들의 관계를 드러냅니다. 아마도 다채로운 꽃과 푸르름으로 가득한 정원은 장면의 따뜻함을 한층 부각시키며 관람자를 그들의 평화로운 세계로 초대합니다.

그녀가 여성이 전무하던 덴마크 미술화단으로 불려 나온 것은 1870년대 후반부터 여름이 되면 덴마크 최북단 스카겐 마을로 모인 스칸디나비아 예술가 그룹 때문이었습니다. 스카겐 마을은 아름다운 자연, 지역 환경 및 사회 공동체를 이루고 있어서 프랑스 바르비종( Barbizon)미술 운동파와 같이 덴마크 여름 미술 캠프 목적지였습니다.

바르비종 미술 운동은 19세기 중반 프랑스에서 시작된 화풍으로, 주로 자연을 소재로 하여 풍경화를 중심으로 발전하였습니다. 이 운동은 바르비종 지역에서 활동한 화가들에 의해 주도되었으며, 사실적이고 자연스러운 색채와 빛의 효과를 중시했습니다. 인상화와 밀접한 관계가 있으며, 이 운동의 화가들은 도시의 인공적이고 복잡한 환경에서 벗어나 자연을 탐험하며 작업을 하였습니다. 그들은 자연 명소를 생동감 있게 표현하기 위해 많은 시간을 야외에서 보냈습니다. 이는 당시의 예술 경향과는 다는 점이 있습니다.

대표적인 화가로는 장 프랑수아 밀레, 테오도르 루소, 그리고 카미유 코로 등이 있습니다. 이들 화가는 각각의 개인적인 스타일로 자연을 그리면서, 풍경 화가로서의 새로운 경지를 개척하였습니다. 특히 밀레는 농민들의 일상 생활을 통해 인간과 자연과의 관계를 깊이 있게 담아냈습니다.

화가들은 왕립 덴마크 미술 아카데미와 스웨덴 왕립 예술 아카데미의 엄격한 전통에서 벗어나 훌훌 벗고 스카겐의 브뢴둠스 호텔에서 모여 친교를 나누며 파리에서 배운 최신 트렌드를 토론하고 워크숍을 벌였습니다. 그 미술 운동 틈 사이에 그곳 호텔의 어린 딸 아나(Anna)가 있었습니다. 솔직히 덤으로 인심 좋게 끼워준 어린 '아나(Anna)'가 처음 그 모임에 초대될 때에는 그곳에 모였던 기라성 같은 화가들은, 그녀가 21세기에 그들 모두를 능가하고 추월하는 빛나는 이름이 될 것임을 예감하는 사람은 , '결코 '없었습니다.

햇살의 아롱거림이 파리의 인상파 기분이 나눈 스카겐에서 건배를 , 여름철이면 스카겐에 온 화가들이 브뢰눔스 호텔을 이용했기 때문에 그녀도 엉겹결에 그 모임을 계기로 미술에 입문하게 됩니다.

코펜하겐 빌헬름 퀸(Vilhelm Kyhn )미술대학에서 3년 동안 회화를 배웠으며, 프랑스 파리로 가 마리 크뢰위에르 (Marie Kroyer )와 함께 피에르 퓌뷔 드 샤반느 (Pierre Puvis de Chavannes )의 화실에서 회화를 배웠습니다. 덴마크로 돌아와 1880년에는 스카겐에서 활동하던 지도자격 화가인 미카엘 앙케르 (Michael Ancher,1849-1927 ) 와 결혼하고 본격적인 화가의 길을 걸으면서 1883년에는 딸인 헬가 앙케르 (Helga Ancher, 1883-1964)를 낳습니다.

안나 앙케(Anna Ancher, 1859-1935)는 스카겐에서 태어난 유일한 화가입니다. 그녀는 덴마크 유틀란트 반도의 예술가 마을 ( Art Colony)인 스카겐 화가들의 유일한 멤버로 이 마을에서 태어났습니다. 어렸을 때부터 Ancher 는 방문 예술가의 작품과 토론을 하는 것을 보아왔습니다.

여성으로서 앙케(Ancher)는 코펜하겐의 (덴마크 왕립 미술 아카데미)에 등록할 수 없었습니다. 그러나 1875년부터 Ancher는 덴마크의 풍경화가인 빌헬름 킨 Vilhelm Kyhn(1819-1903)이 운영하는 코펜하겐의 사립 미술학교에 3년 동안 드로잉을 공부하는 동안 자신만의 스타일을 개발했으며 자연광에서 다양한 색상의 상호 작용을 관찰하는 선구자가 되었습니다.

그녀는 또한 파리의 유명화가인 피에르 샤반느 (Pierre Puvis de Chavannes 1824-1898)로부터 드로잉을 공부했습니다. 그녀는 또한 칼 매드슨 ( Karl Madsen)과 미래의 남편인 마이클 앙케(Michael Ancher)를 포함하여 스카겐을 방문한 화가들로부터 배웠습니다. 가족의 지원과 마이클과 안나의 직업적 성공에 따른 완화된 재정 덕분에 앙케 는 1883년 부부의 딸 Helga가 태어난 후에도 계속 그림을 그릴 수 있었습니다.

그 그룹에서 덴마크에서 온 안나 앙케와 마이클 앙케 , 페데르 세브린 크로이어, 마리 크로이어, 홀거 드라크만, 칼 매드슨, 로리츠 턱센, 그리고 스웨덴에서 온 오스카 비요르크와 요한 크라우텐, 크리스티안 크로그와 아일리프 페테르센이 있었습니다. 노르웨이에서도 집단으로 안나 앙케의 아버지가 주인인 브뢴둠 호텔에 정기적으로 모였습니다.

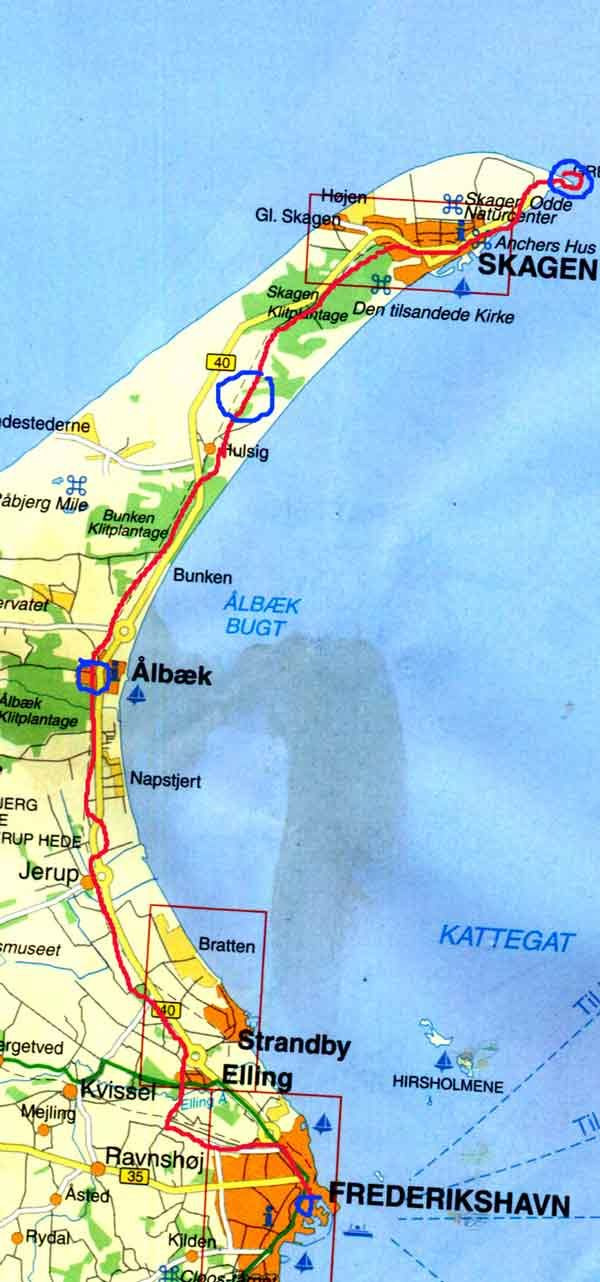

Skagen은 덴마크 최북단의 도시입니다. 덴마크 정상에 위치한 스카겐(Skagen)이라는 작은 마을이 있습니다. 많은 빛과 끝없는 전망이 있는 그림 같은 장소이지요. "좁은 곶"을 의미하는 스카겐은 바다가 둘러쌓여 있어 지형의 모양이 바뀌는 곳입니다. 이 환경에는 자연에 마법 같은 특성이 있으며, 스카겐에 가본 사람이라면 누구나 항상 찬란한 태양과 바다의 빛에 대해 이야기하는 장소입니다.

스카겐 항구는 덴마크의 주요 어항이며 관광 산업이 번성하여 매년 200만명이 방문하는 장소입니다. 이 이름은 원래 반도에 적용되었지만 지금은 마을을 의미하기도 합니다. 이곳은 중세시대에 청어산업으로 유명한 어촌 마을로 시작되었습니다. 바다 경치 ( seascape), 어부 ( Fisherman), 저녁 놀 (Twilight) 덕분에 19세기 말에는 현재 스카겐 화가( Skagen Paingters)로 알려진 인상파 화가들에게 최고의 인기를 얻었습니다.

https://www.youtube.com/watch?v=S_yISfM6mJ8

여류화가인 안나 앙케(Anna Ancher)는 아버지가 주인인 브뢴둠 호텔이었던 스카겐에서 자랐습니다. 1849년에 화가인 미카엘 앙케(Michael Ancher 1827-1880)와 결혼하면서, 부부는 '스카겐 화가들 Skagen Painters'의 커뮤니티 중심에 자리 잡은 스카겐 건물인 '앙케 하우스 (Anchers Hus)에 정착하게 됩니다. 부부가 유명한 스카켄의 인상파 화가인 셈이지요.

안나 앙케의 작품 중에 많은 부분이 집을 주제로 삼고 있습니다. 부부는 1913년에 스튜디오 별관을 추가하여 평생동안 주변 환경을 완벽하게 꾸몄습니다. 앙케는 현재 덴마크에서 중요한 화가로 유명하며 덴마크 지폐에도 함께 등장하고 있고요.

그녀 사후인 1967년에는 아나 앙케르-미카엘 앙케르 부부가 거주하던 저택은 기념 미술관 앙케르 하우스 (The Ancher house) 로 개조되었습니다. 이 미술관에는 아나와 남편 미카엘 앙케, 페더 새버린 크뢰이어 (Peder Severin Kroyer) 를 위사한 덴마크, 스웨덴, 북구의 '스카겐 미술 그룹 화가 (Skagen Painters)들 작품이 집안 이곳 저곳에 많이 망라되어 있습니다.

https://www.youtube.com/watch?v=4QwvMNpO07A

매년 여름이면 화가들이 스카겐에 모여 결의를 다지던 파티 모습입니다. Anna와 그의 딸 헬가는 어디에 있을까요? '달빛의 화가' 페더 새버린 크뢰이어( Peder Severin Kroyer )가 그린 작품속에 5살짜리 꼬맹이를 찾아보세요. 그녀가 속했던 스카겐 화가 그룹은 1870년대 후반부터 덴마크 유틀란트 (Jutland)반도 최북단 어촌 마을 스카겐 에서 매년 여름이면 모여 현지 어부들과 함께 축하 행사를 하며 그림을 함 께 그리던 화가 그룹이었습니다. 그들은 현지 브뢴둠 여관 에서 매년 여름이면 모였는데, 그 호텔 주인 딸이 아나 크리스티네 앙케르 입니다. 운명적으로 그림붓을 들게 된 그녀는 스카겐 미술 그룹에 유일한 여성 참가자였습니다. 그녀의 딸 헬가 역시 화가의 길을 걷습니다. 사촌인 마르타 묄러( Martha Moller)의 뒷모습도 보입니다.

2024.12.11 - [지식&교양] - 51-49. 비고 요한센( Viggo Johansen, 95)

51-49. 비고 요한센( Viggo Johansen, 95)

덴마크가 위치한 유틀란트 반도 끝에 스카겐(Skagen)이라는 곳이 있습니다. Skagen은 덴마크의 최북단 도시로, 북부 Jutland 반도의 Skagen Odde 반도에 위치하고 있습니다. 이 도시는 Frederikshavn 지방 자

sun-n5y2.tistory.com

Anna Ancher 는 프랑스의 자연주의와 사실주의와 마찬가지로 이상을 거부하고 대신 "현실"을 포착하려고 했습니다. 이 노력은 예술과 문학은 스칸디나비아 운동인 ,현대의 돌파구(Modern Breakthrough)의 일부였습니다. 이 운동 (덴마크어: Det Moderne Gennembrud)은 19세기 말에 낭만주의를 대체한 스칸디나비아의 자연주의와 토론 문학의 강력한 운동의 일반적인 이름입니다.

특히 Ancher 는 1885년과 1888년 파리를 여행하는 동안 살펴 본 인상파 작품의 영향을 보여주면서 캔버스에 빛의 덧없는 효과를 포착하려고 했습니다. 그녀는 요하네스 베르메르 (Johannes Vermeer)와 장 밥 티스트 시메옹 샤르댕 ( Jean- Baptiste-Simeon Chardin)을 연상시키는 소규모 인테리어 장면을 주로 그렸다.

Johannes Vermeer(1632--1675)는 17세기 네덜란드의 화가로, 주로 중산층의 일상 생활을 그린 실내 장면으로 유명한 예술가입니다. 그는 네덜란드 황금 시대와 바로크 양식에 속하는 그의 작품은 미세한 디테일과 빛의 마스터리로 인식되고 있습니다.

Vermeer는 메끄럽고 정밀한 방식으로 빛을 사용하여 실제에 가까운 느낌을 주는 방식으로 유명합니다. 그의 작품들은 주로 일상적인 주제를 그리고 있으며, 미적 균형과 공간적 질서가 특징입니다. 또한 , 그가 사용한 비싼 색소, 특히 울트라 마린 등은 그의 작품에 독특한 색감을 부여했습니다. 생전에 성공적인 화가로 인정받지 못했습니다. 그의 작품 역시 거의 알려지지 못했고요. 그러나 19세기에 재발견되었고, 이후 그의 스타일이 많은 예술가들에게 영감을 주었습니다. 대표작으로 <진주 귀고리를 한 소녀>가 있습니다.

2024.02.25 - [지식&교양] - 50-76.요하네스 페이메이르(Johannes Vermeer,50)

50-76.요하네스 페이메이르(Johannes Vermeer,50)

사후 200년 가까이 완전히 잊혔졌던 화가입니다. 그러다 19세기 프랑스 사실주의 화가들과 인상주의 화가들이 그 당시 시대상황, 사회에서 일어나는 일을 그림으로 그리는 장르화에 주목하면서

sun-n5y2.tistory.com

Jean-Baptiste-Simeon Chardin(1699-1779)은 정물화와 가족 생활을 주제로 한 작품으로 유명합니다. 그의 작품은 친밀한 사실주의와 고요한 분위기, 그리고 빛의 사용으로 주목받고 있습니다. 그의 작품은 종종 단순한 물건들로 구성되며, 동일한 작품의 여러 버전이 존재합니다. 그의 경력은 18세기 프랑스 미술에서 중요한 기초를 다졌습니다. Louis XV에게도 소개되었으며, 그의 작품은 프랑스 및 유럽 전역의 부유한 수집가들 사이에서 큰 인기를 끌었습니다.

그러나 Chardin의 말년은 여러 어려움으로 가득 차 있었습니다. 그의 아들은 1767년에 자살하고, 대중의 미술 취향이 변화함에 따라 그에 대한 관심이 줄어들기 시작합니다. 그의 시력도 점점 악화되었고요. 그는 파스텔을 사용한 작품에서 뛰어난 업적을 남겼습니다.

2024.02.23 - [지식&교양] - 50-75. 장 바티스트 시메옹 샤르댕(Jean-Baptiste-Simeon Chardin,49)

50-75. 장 바티스트 시메옹 샤르댕(Jean-Baptiste-Simeon Chardin,49)

18세기 프랑스는 두 얼굴을 지니고 있었습니다. 화려한 대저택에서 풍요로움을 만끽하는 귀족들의 웃음소리가 들리는가 하면 잔잔한 일상에 묻혀 사는 서민들이 있었습니다. 그리고 대부분의

sun-n5y2.tistory.com

스카겐의 돌아온 Ancher의 눈은 바느질과 뜨개질을 하는 가족, 교회의 여성, 조용하고 고요한 내부 장면에 초점을 맞춰가기 시작합니다.

안방의 따뜻한 조명을 배경으로 한 젊은 소녀의 모습이 돋보입니다. 이 작품에서 소녀는 램프의 아련한 불빛 앞에 서 있으며, 그녀의 표정은 깊은 사색에 잠겨 있는 듯합니다. 따뜻한 색조와 섬세한 브러시 스트로크는 소녀의 내면 세계를 더욱 강조합니다. 조명의 사용은 그림에 독특한 분위기를 부여하고, 소녀의 모습에 생명력을 불어넣습니다.

작품은 단순한 초상화가 아닌 , 성장과 성찰의 과정을 상징적으로 담고 있습니다. 소녀는 가정의 안전함을 느끼는 동시에 그 안에서 자신의 정체성을 찾아가는 과정을 보여줍니다. 램프는 지식이나 깨달음을 상징하며, 그녀의 미래에 대한 희망적인 전망을 암시합니다. Ancher 는 이 그림을 통해 여성의 일상적인 삶을 재조명하고, 그들의 경험과 감정을 보다 깊이 있게 전달하고자 했습니다.

Anna Ancher 가 그녀의 실내에서 재현하는 가장 빈번한 여성 인물은 거의 항상 일종의 바느질 작업이나 주의를 요하는 다른 종류의 내향적인 활동에 몰두하고 있습니다. 유일한 예외는 맹인 여성의 사진인데, 그 사진에서는 주의가 영구적인 내향성으로 전환되어 독서나 바느질과 같은 어떤 활동에 주의를 기울이고 있다는 데 의문의 여지가 없는 상태로 전환됩니다. 여성들은 남은 감각을 주변 세계로 향하게 할 수 있지만 맹인은 더 이상 세상이나 자신이 앉아 있는 방으로 들어오는 빛을 볼 수 없는 존재입니다. Anna Ancher 는 1880년대 초 맹인 여성 Ane Chrestense Nielsdatter 를 여러 번 그리고 그렸습니다.

1882년의 그림에서 Anna Ancher는 어두운 배경에 앉아 눈을 감고 손을 접은 Ane의 옆 모습을 묘사하여 창백한 얼굴을 명확하게 볼 수 있도록 했습니다. 빛은 그림 외부의 광원에서 전면에서 모델을 비춥니다. 1885년 그림에서 맹인 여성은 뒷벽에 등을 대고 앉아 있고 오른쪽 창으로 햇빛이 들어 옵니다. 맹인 여성은 눈을 감고 한 팔은 탁자 위에 , 다른 한 팔은 무릎에 얹고 있고요. Anna Ancher 는 여러 그림에 구성을 실험했으며 Ane 이 그림의 전면에 있는 의자에 놓여 있고 그녀가 3/4옆모습으로 보이는 Blue Ane의 또 다른 작품이 있습니다.

시각장애인은 햇빛을 볼 수 없지만 창문으로 들어오 몸에 닿는 빛의 따뜻함을 감지하고 느낄 수 있습니다. 맹인 여성의 경우 Anna Ancher 의 다른 많은 초상화에서 볼 수 있는 정신적, 내향적 상태가 신체적 상태로 변형되었습니다. 시각 장애인은 더 이상 세상에 대한 시각적 인식이 없기 때문에 자신의 세계에서 살고 있지요. 1900년경 부터 화가가 내향적인 인물을 묘사한 여러 그림이 있으며, 이러한 모티프는 시각적 프로세스 작업에 큰 초점을 맞추는 동안 엄청난 기술 발전이 이루어지고 있는 시기에 생겨났습니다.

주방에서 알하는 하녀를 묘사하고 있으며, 주방의 따뜻한 색조와 자연광의 흐름이 두드러지는 데 중점을 두고 있습니다. 앤커는 이러한 평범한 장면에서 사람들의 감정을 포착하는 데 뛰어난 능력을 보였습니다. 이 작품은 단순한 집안일을 수행하는 하녀의 모습 속에서 그 당시 덴마크 사회의 가정생활을 엿볼 수 있는 기회를 제공합니다 . 작품에는 강렬한 색감과 빛의 효과가 잘 나타나 있으며, 이는 앤커가 자연을 바라보고 색을 관찰하는 데 힘쓴 결과입니다. 그녀는 주방의 세세한 디테일과 조명 효과를 통해, 관람객이 실제 주방에 있는 듯한 느낌을 받을 수 있도록 구성했습니다. 이러한 기법은 그녀의 다른 작품들에서도 공통적으로 나타나는 특징입니다.

그녀의 특징인 빛과 색상, 단순성 및 풍경을 잘 표현한 예술작품입니다. 이 작품은 한 작은 소녀가 꽃을 들고 있는 모습을 묘사하고 있으며, 그녀의 인상주의적 기법이 돋보입니다. 이 작품은 빛의 사용과 색상의 조화를 통해 단순한 주제를 효과적으로 전달합니다. 소녀는 고유한 정서를 표현하며,꽃은 그녀의 손에 부드럽게 쥐어져 있습니다. Ancher 는 감정과 고요한 순간을 포착하기 위해 수작업으로 세밀하게 그렸습니다.

어부의 아내가 바느질을 합니다. 재봉질을 막 끝내고 마무리를 하는 것 같습니다. 삶은 고단하겠지만 빛의 눈부심이 있어서 일까요? 여인의 일상이 종교적 경건함으로 다가옵니다.

바느질하는 어부의 아내, 여전히 평화로운 방안의 빛의 눈부심, 아나 앙케르의 예술은 본질적으로 고향 스카겐의 특별한 주제들인 어부 가족, 어촌의 호밀밭 수확기 등 , 화려한 여름빛과 색상을 즐겨 그렸습니다 . 그녀의 작업들은 놀라운 현대성을 보여주고 있으며 남편을 포함한 대부분의 남성 동료를 망라하여 시대를 초월한 혁신적인 화가로 평가받기 시작했습니다.

이 작품은 한 젊은 소녀가 자신의 머리를 땋고 있는 모습을 그림 것입니다. 소녀의 얼굴에는 집중과 순수함이 깃들어 있으며, 그녀의 행동은 일상적인 생활의 한 장면을 나타냅니다. Ancher 는 이러한 작은 순간들을 통해 인간의 삶과 감정을 전달하는 데 중점을 두었습니다.

Anna Ancher 는 색상과 빛을 조절하는 데 뛰어난 능력을 가지고 있습니다. 이 작품에서 그녀는 따뜻한 색조와 부드러운 빛을 사용하여 소녀의 피부와 머리 색상을 강조합니다. 배경의 부드러운 푸른색 조화는 소녀의 외적인 아름다움과 대조를 이루고 있습니다. 이렇게 구성된 화면은 관람객에게 감정적으로 깊은 연결을 제공합니다.

이와 같이 ancher 의 작품은 그녀가 단순한 풍경화가가 아닌, 사람들의 내면 세계를 이해하고 전달하고자 했던 깊이 있는 화가임을 잘 보여줍니다.

이 작품은 그녀의 딸인 헬가 앵커(Helga Ancher)를 주제로 하여, 따뜻한 실내에서 소박하게 바느질을 하는 모습이 담겨 있습니다. 색채의 사용과 부드러운 빛의 표현이 인상적이며, 앵커의 특유의 세심한 디테일이 돋보입니다. 이 그림은 헬가 앵커가 그려진 수많은 작품 중 하나로, 그녀의 가족과 일상적인 삶을 사실적으로 묘사한 작품입니다.

브뢰눔스 호텔의 고객이었다가, Anna의 남편이자 Helga 의 아버지인 남편 미카엘 안케입니다.

아버지가 돌아가시기 전인 스물한 살이던 1880년에 그녀는 스카겐 그룹에서 가장 활동적인 멤버 중 한 명이던 미카엘 앙케와 결혼했습니다. 여성이 화가가 된다는 것을 생각조차 할 수 없던 시절에 스카겐에서 호텔을 운영하던 부모님이나, 남편으로 만난 미카엘은 그녀를 적극적으로 후원하고 격려했습니다. 그녀는 그렇게 미술 세계에 빠져 들었습니다. 모든 스카겐 그룹 동인들은 너도나도 스카겐의 어촌의 영웅적인 어부들모습이나 풍속을 풍성하게 그렸지만, 아나는 달랐습니다. 주로 친구와 가족의 초상화나 실내 풍경을 그렸습니다.

그녀가 그림을 그리던 시절에는 대부분의 미술학교 주변에 여자는 얼씬 할 수 없었습니다. 마침 변혁의 시기여서 사설 학교부터 여성이 입학하기 시작해습니다. 어머니와 아버지는 Anna Ancher를 코펜하겐에 있는 미술 학교로 보냈습니다. 그리고 파리에 있는 피에르 드 샤반느( Pierre Puvis de Chavannes)의 아틀리에에서 선진 미술 공부를 하도록 했습니다.

당시에는 여성이란 집안에서 나서지 말아야 한다던 시대적 통념과 관습에도 불구하고 어머니와 아버지는 아나 안케르( Anna Ancher, 1859-1935) 를 코펜하겐에 있는 빌헬름 킨 Vilhelm kyhn College 미술 학교로 보내 3년 동안 드로잉을 공부하도록 밀어주었고, 스카겐의 여름 캠프에 온 동료와 결혼할 피에르 뷔비스 드 샤반느 (Pierre Puvis de Chavannes)의 파리의 화가 아틀리에로 보내 그곳에서 미술 수업을 하도록 적극 후원했습니다.

푸른 방에 햇살이 부서집니다. 부서져 날리는 빛을 파스텔로 그렸습니더, 화가는 이 푸른 방에서 아버지 에리크 브뢰눔 (Erik Brondum) 의 초상화를 딱 한 작품 그렸습니다. 아마 아버지께서 1890년에 일찍 돌아가셨기 때문일 것입니다.

리얼리즘 기반의 유화입니다. 이 작품은 고인의 장례식이라는 엄숙한 장면을 묘사하고 있습니다. 소박하고 조용한 그러나 고인을 보내는 마음은 안타깝고 따뜻한 마음 한 자락이 창으로 들어 온 빛을 통해 벽면은 복숭아 빛으로 물들입니다.

작품의 구성은 균형이 잘 잡혀 있으며, 대각선 구성이 관람객의 시선을 인물 그룹으로 안내합니다. 이러한 요소들은 장례식의 분위기를 강조하고, 관객이 이 장면에 몰입할 수 있도록 합니다. 이 작품은 제한된 팔레트를 사용하여 회색, 갈색 , 검정색의 음영이 슬픔과 애도의 감정을 더욱 깊게 전달합니다. 그러나 인물들의 의복과 모자에는 작은 색상의 터치가 포함되어 있어 이미지에 생명력을 더하고 있습니다.

앵커는 "나이프 페인팅" 기법을 사용하여 장면의 차갑고도 고요한 느낌을 강조합니다. 안나 앵커는 관람객들이 인물들과 직접적인 눈맞춤을 하지 않도록 하여, 사람들이 작품 속 공간을 자유롭게 탐험하고 독립적인 심리적 경험을 할 수 있도록 합니다. 이로 인해 관람객은 장면에 무관심하게 배어들어 주어진 감정과 분위기에 몰입할 수 있게합니다.

주로 오일 페인팅 기법을 사용하였습니다. 이 작품은 그녀의 지역적 주제와 장르화 스타일을 반영하며, 자연광의 사용과 색채의 대담한 선택으로 잘 알려져 있습니다. 특히 스카겐이라는 어촌 지역에서 자란 세밀한 자연 색채와 주제를 통합한 작품으로 주목받습니다. 그녀는 자연광을 관찰하는 데 탁월하고, 배경과 주제를 단순화하며 그림의 그림자와 반사된 빛의 통합에도 실험적이었습니다. 지역 주민들과의 친밀한 관계는 그녀의 작품에도 드러나며, 그들의 일상적인 삶을 섬세하게 담아냈습니다.

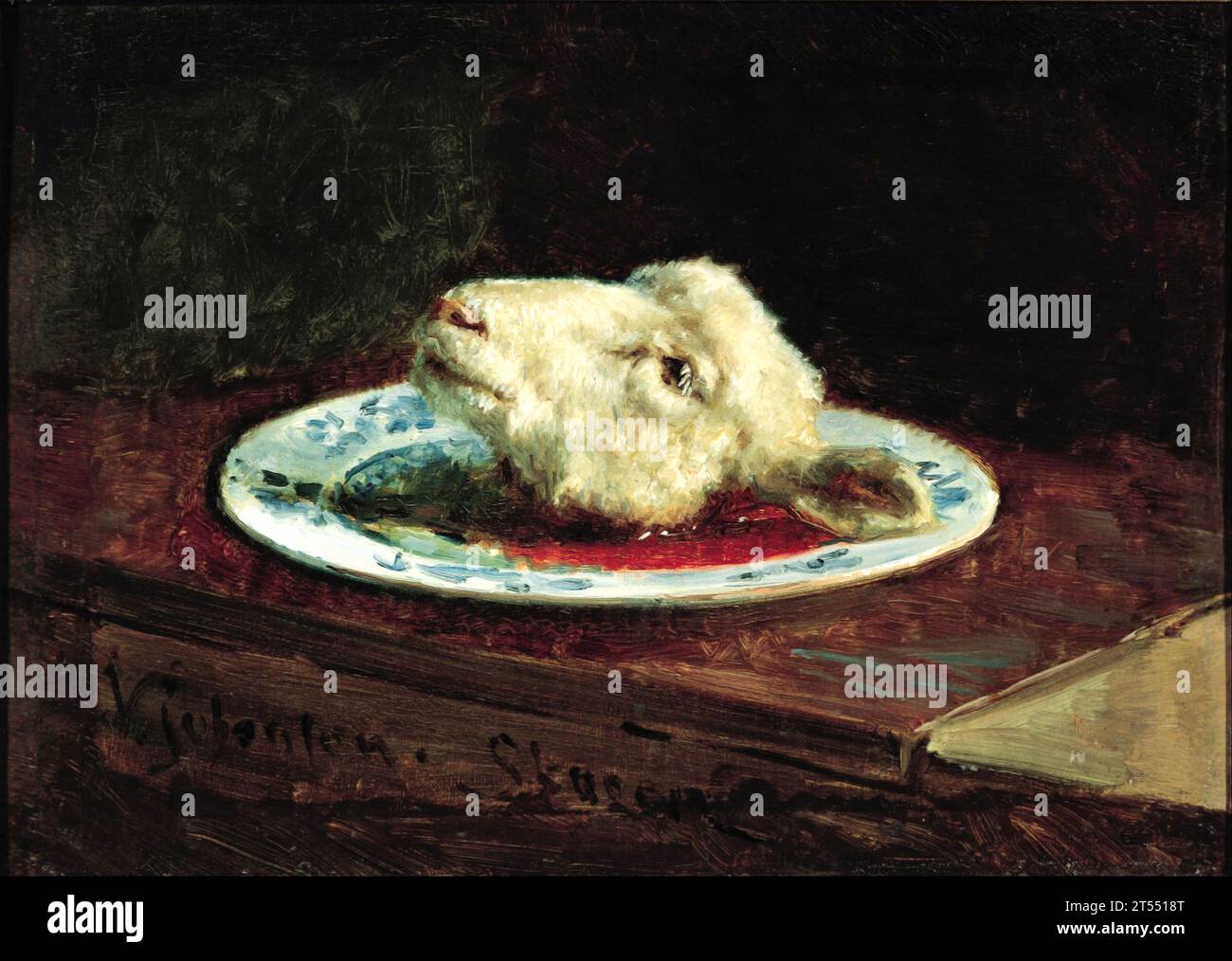

작품은 젊은 소녀가 백조의 털을 뽑고 있는 모습을 그린 것입니다. 이는 17세기 네덜란드 회화에서 사용된 전통적인 모티프이기도 하며, 앤커는 자신의 경력 전반에 걸쳐 이러한 주베를 탐구해온 것으로 알려져 있습니다. 소녀는 집중한 표정으로 작업에 임하고 있으며, 이는 자연과 인간의 관계를 드러내는 상징적인 장면으로 해석 될 수 있습니다.

유화와 파스텔을 사용하여 풍부한 질감을 표현했습니다. 이는 그녀의 작품에서 피사체의 느낌을 더욱 부각시킵니다. 그녀의 회화는 개성 있는 색감과 디테일의 조화로 관람객의 눈길을 끌며,자연광과 그림자 효과를 잘 활용하여 입체감이 느껴지도록 제작되었습니다. 그림을 통해 사람들은 19세기 덴마크의 농촌 생활과 여성의 작업을 이해할 수 있는 기회를 제공합니다.

그녀의 그림 <Grief>(1902) 에서 우리는 그녀가 상징주의에서 영감을 받았다는 것을 알 수 있습니다.

이 그림은 슬픔에 잠긴 여성들의 초상을 담고 있습니다. 뜬금없이 나체의 여인이 등장해 놀라셨을 것 같습니다. 두 인물들은 앉아 있고 머리를 숙인 채 손을 무릎 위에 모은 자세로 그려져 있습니다. 이러한 자세와 표정은 깊은 슬픔과 비통을 전달하고 있습니다.

이 작품은 아나 앵커( Anna Ancher, 1859-1935)의 빛과 색채에 대한 예리한 관찰을 통해 높아진 사실감과 감정의 깊이를 드러내고 있습니다. "Grief"는 덴마크 사실주의 회화에서 엔커의 기여를 대표하는 중요한 예로 간주되는 작품입니다. 예술사에서 슬픔을 표현한 가장 강력하고 감정적으로 울리는 작품 중 하나로 널리 인정받고 있습니다.

사용된 색상과 빛의 조화는 이 작품의 감정적 효과를 더욱 강조하며, 관람객이 슬픔의 본질을 느끼게 합니다. "Grief"는 단순한 초상을 넘어 감정의 복잡함을 탐구하는 작품으로, 당시 사회에서 여성들이 겪었던 슬픔과 고통을 상징적으로 표현하고 있습니다. 앤커의 "Grief"는 그 깊은 의미와 사실적인 묘사로 인해 예술계에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 많은 전시회와 연구에서 다루어지는 주제입니다.

마치 금발이 나부끼듯 호밀밭 사이로 빛이 부서지며 출렁입니다. 빛이 부서지고 서로 간섭하는 분위기를 만들어 내고요. 이 그림을 보면 안나 앙케르가 왜 스카겐의 선배들을 능가하는 북유럽 인상파 최고의 화가로 찬사를 받는 지 알 것 같습니다.

그녀만의 독보적인 색감과 컬러링을 창조하여 자신만의 스타일을 개발한 화가였습니다. 실내에서나 실외에서나 오로지 자연광에서 찾는 다양한 색상과 미술의 상호 작용을 관찰하는 선구자였다고 할까요? 인물이던 ,실내던 ,자연이든, 그녀는 위대한 컬러리스트였습니다.

그녀의 그림들은 한결같이 덴마크 북부 스카겐의 빛과 캐릭터, 그리고 성격이 묘사되어 있습니다. 그녀는 자신 주변의 고향의 빛과 색상에 대한 특별한 탐구 능력 덕분에 그녀의 예술은 과장 없이 빛나 보입니다.

67세 어머니의 모습입니다. 파란 벽은 어머니의 방이고 딸의 놀이터입니다.

푸른 방에서 어머니의 모습입니다. 어머니는 파리로 그녀를 보내 미술 공부를 하게 밀어 주었습니다. 그녀가 파리로 가 아틀리에에서 샤반느와 함께 미술 수업을 한 것은 큰 행운이었습니다. 샤반느는 이탈리아 여행에서 고전적인 프레스코를 보고 큰 영향을 받아 파리로 돌아와 격조 높은 화풍으로 파리의 팡테옹의 벽화를 그리던 그 시절이기도 했으니까요.

86세의 어머니가 책을 읽고 계십니다. 그녀의 초상화는 조금씩 닳고 허물어져가는 여성의 인생 기록이 되었습니다.

화가 아나 앙케르가 유난히 자주 그렸던 그림은 어머니 아네 헤드 브뢰넘 (Ane Hedvig Brondum )의 초상이었습니다. 아나의 특별한 우원자였던 어머니는 호텔이 있던 자신의 '푸른 방'에서 자주 포즈를 잡아 모델이 되어 주었습니다.

그 푸른 방에서 그녀는 어머니가 책과 편지를 읽는 모습을 많이 그렸습니다. 어머니는 1890년 남편이 사망한 후 26년을 더 70세 까지 아들과 함께 브뢰덤 호텔을 운영했습니다. 어쩌면 엄마를 따라 갔던 그녀의 초상은 조금씩 조금씩 인생과 세월에 허무어져가는 한 여성이 인생 기록일지도 모릅니다.

어머니는 90세인 1916년에 돌아가셨습니다. 어머니의 초상은 긴 생애에 걸쳐 그렸습니다. 자연스럽게 천천히 시들어가는 인생 역정을 보여 줍니다. 파란 방, 푸른 방의 색상이 조금씩 변해가듯이, 인생 또한 마찬가지, 그녀의 화폭 속에는 누구보다 어머니 모습, 때마다 자주 그린 탓에 캔버스 속 어머니의 초상에는 푸른 방에서 여생을 다해 가는 어머니의 시간과 생애 모습이 마치 '조금씩 닳아가는 고무지우개처럼' 고스란히 그려져 있습니다. 단아한 모습만큼이나 산호색 빛깔이 어머니의 그동안 노고를 껴안안 주는 듯 보입니다.

어머니 사후에. 여인의 삶을 회상하며 그린 것 같습니다. 푸른 방에서 어머니와 이모가 무거운 눈꺼풀을 내리고 잠깐 쉬고 있습니다. 이 그림은 거친 붓질이 눈길을 끕니다.

고단한 날, 여전히 푸른 방, 호텔에서 피곤한 하루를 보낸 후 어머니와 이모 , 연민이 느껴지는 늙은 두 자매가 호텔에서 쉬며 일하며 졸며 손님을 기다리는 모습입니다. 아나는 인생에서 총 413 점의 유화를 그렸는데 두 명을 모티브로 한 유화는 딱 두점 뿐입니다. 삼시 세끼 손님들 챙기느라 바빴을 , 빨래와 청소로 녹초가 되었을 그녀들의 삶이 피부로 와 닿는 작품입니다. 이렇게 엄마인 여관 안 주인 아네와 화가 아나 앵커(Anna Ancher), 그리고 손녀 딸 헬가 앙케르( Helga Ancher)까지 여인 삼대가 살아낸 특별한 공간이기도 합니다.

이 작품은 궁전 문화청의 지원으로 다른 한 점과 함께 경매를 통해 당시 가격 DKK 75,000덴마크 크로네에 낙찰받아 스카겐 미술관에서 인수하였습니다.

그녀의 독특한 스타일과 색채 감각이 잘 드러나 있는 작품입니다. 화려한 클레마티스 꽃이 있는 실내 풍경을 배경으로 하여 , 일상 속의 아름다움을 표현하고 있습니다. 그녀의 작품은 자연광의 변화를 민감하게 포착하여 생동감 있는 색감을 보여줍니다. 그녀가 특히 색상과 조명에 대한 깊은 이해를 가지고 있었다는 것을 잘 나타내줍니다. 작품에 등장하는 클레마티스는 공간에 생명을 불어넣는 주요 요소로 작용합니다.

이 작품에서 사용된 색채는 따뜻하고 부드러운 톤으로, 특히 클레마티스의 생동감 있는 색상이 돋보입니다. Ancher 는 생생한 생상 패턴을 통해 관람객의 시선을 끌고, 자칫 단조로울 수 있는 실내 공간에 화려함과 조화를 부여하였습니다.

집안으로 '휘게 (hygge)'라고 불리는 가정적 아늑함을 원하시나요. Anna Ancher 작은 소품을 테이블 램프아래 놓아 두시면 따뜻한 빛으로 아늑함을 연출해 볼 수 있을 것 같습니다.

'지식&교양' 카테고리의 다른 글

| 51-49. 비고 요한센( Viggo Johansen, 95) (8) | 2024.12.11 |

|---|---|

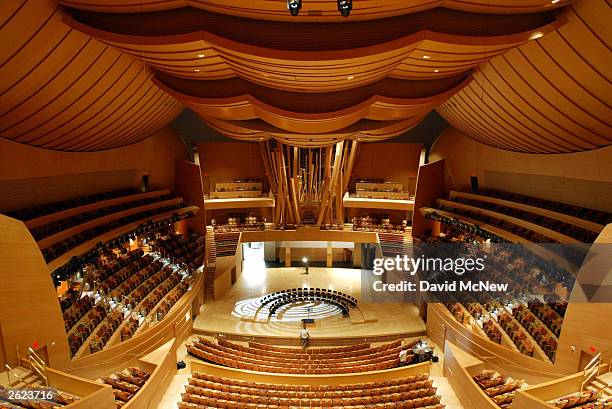

| 51-48. 구스타보 두다멜( Gustavo Dudamel, 1) (10) | 2024.12.06 |

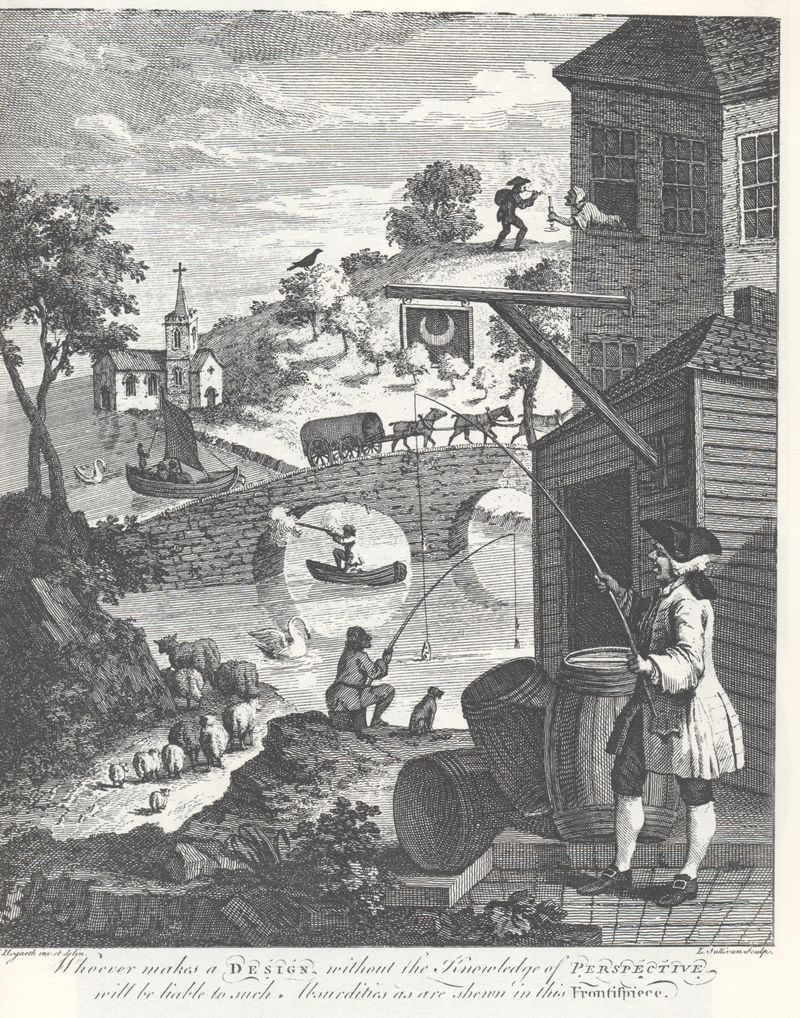

| 51-47. 윌리엄 호가스 ( William Hogarth, 94) (6) | 2024.11.29 |

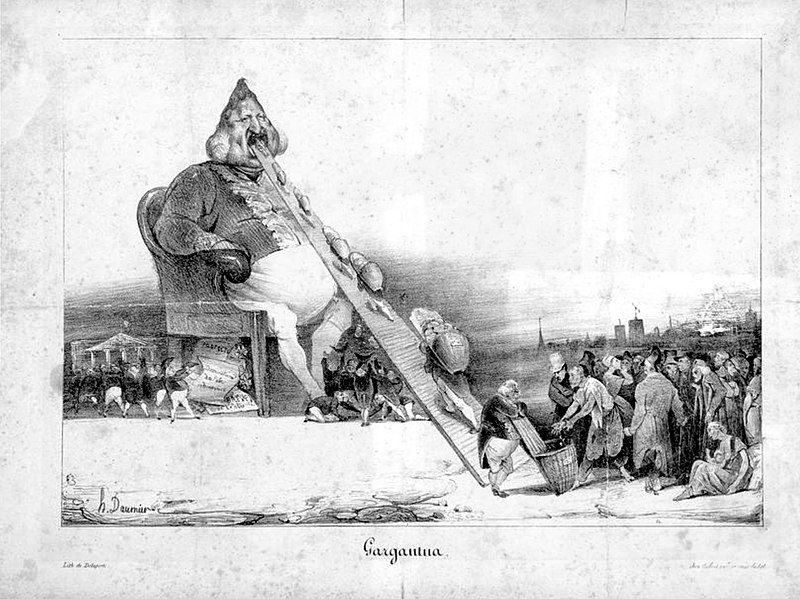

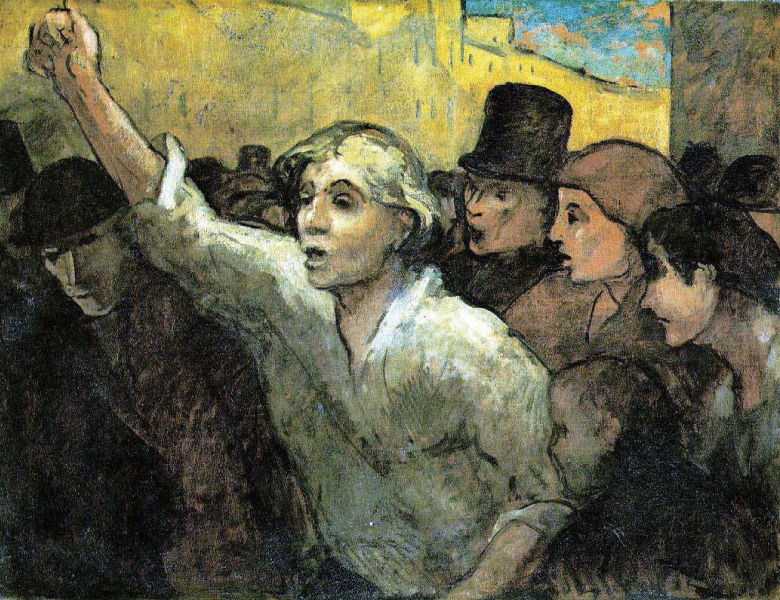

| 51-46. 오노레 도미에( Honore Daumier, 93) (38) | 2024.11.22 |

| 51-45. 안니발레 카라치(Annibale Carracci, 92) (8) | 2024.11.19 |